„Soll ich mich meiner Angst stellen, oder will ich es wirklich nicht?“

von Anna Schmitz

„Soll ich mich meiner Angst stellen, oder will ich es wirklich nicht?“

Woran du erkennst, ob du deiner Angst trauen, oder sie liebevoll herausfordern solltest.

Stell dir eine Welt vor ohne Angst. Ist es eine U-, oder eine Dystopie? Wenn Angst keine Rolle mehr spielte, sie es durch perfekte Technologie, genetische Optimierung oder psychische Konditionierung, scheint dies auf den ersten Blick eine utopische Vorstellung zu sein: Ohne Angst gäbe es keine lähmenden Selbstzweifel mehr, keine Furcht vor Ablehnung und keine Panik vor Veränderung. Menschen könnten mutig ihre Ideen verwirklichen, frei und unbeschwert leben. Es wäre eine Welt voller visionärer Projekte, emotionaler Authentizität und kreativer Entfaltung. Doch das wäre nur die eine Seite der Medaille. Denn die dystopische gibt es auch: Verantwortungslosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Verlust von Schutzmechanismen. Denn Angst erfüllt auch eine regulierende, moralische und schützende Funktion.

In einer Gesellschaft ohne jede Angst könnte Folgendes geschehen:

- Keine Furcht vor Konsequenzen: Ohne Angst vor Bestrafung, Reue oder Schaden könnten Menschen rücksichtsloser handeln. Kriminalität, Impulsivität oder zerstörerisches Verhalten könnten steigen.

- Übermut statt Weisheit: Ohne natürliche Vorsicht könnten riskante Entscheidungen getroffen werden, ohne wichtiges Abwägen von Gefahren für sich selbst oder andere.

- Fehlende Empathie: Angst ist auch mit Empathie verbunden. Die Angst, andere zu verletzen oder selbst verletzt zu werden, fördert soziale Rücksichtnahme. Ohne Angst könnte Egozentrik zunehmen.

- Verlust der inneren Tiefe: Viele existenzielle Fragen, z.B. nach Sinn, Verantwortung, Tod oder Liebe, entstehen durch die Konfrontation mit Angst. Ohne diese Anstöße könnte das Leben oberflächlicher, mechanischer werden.

Eine Gesellschaft ohne Angst wäre einerseits frei und kreativ, aber andererseits auch verantwortungslos und entmenschlicht. Angst gehört zum menschlichen Dasein, weil sie nicht nur lähmt, sondern schützt und nicht nur hemmt, sondern verbindet. Sie zwingt uns zur Reflexion, zum Respekt gegenüber Grenzen und zur Suche nach echtem Sinn. Vielleicht ist die eigentliche Utopie demnach nicht eine Welt ohne Angst, sondern eine, in der Angst bewusst verstanden, reguliert und in konstruktive Bahnen gelenkt wird.

Die Angst – dein Regulator, dein Entwicklungshelfer, dein Frühwarnsystem, dein Hinderer

Wann lohnt es sich, sich von der Angst abhalten zu lassen und wann ist es besser, sich ihr entgegenzustellen? Sich über sie hinwegzusetzen kann mutiges Wachstum bedeuten oder das Überschreiten der eigenen Grenzen. Umgekehrt schützt uns die Angst, aber hält auch davon ab, wichtige Schritte zu gehen. Wie also unterscheiden zwischen gesunder Grenze und hinderlicher Bremse?

Die positiven Aspekte der Angst

Angst ist ein Gefühl, das oft als störend empfunden und demnach gerne abgewendet wird. Es ist einnehmend und wirkt auf vielen Ebenen: der körperlichen, der emotionalen, der gedanklichen, der sozialen und der Verhaltensebene. Gelegentlich dringt die Angst bis zu Fragen über unsere Existenz vor. Sie ist also global und raumeinnehmend. Angst ist jedoch auch eine essentielle psychische und physische Funktion, die über Jahrtausende hinweg das Überleben des Menschen gesichert hat. Angst ist also normal und sie hat eine Funktion. Um genau zu sein: sie hat drei.

Angst als Schutzmechanismus

Ursprünglich ist die Angst dein Frühwarnsystem. Sie signalisiert, dass etwas in deiner Umgebung potenziell gefährlich, riskant oder unsicher ist. Wer Angst empfindet, nimmt subjektiv eine Gefahr war. Ohne Angst würde ein Mensch sich leichtsinnig in Gefahren begeben und Risiken nicht erkennen. Er würde keine Vorsichtsmaßnahmen treffe, obwohl sie hilfreich wären und gelegentlich soziale oder ethische Grenzen überschreiten.

Angst ermöglicht also vorsorgliches Handeln und präventive Entscheidungen. Sie motiviert dazu, sorgfältig zu planen, Unterstützung zu suchen oder Schutzmechanismen zu aktivieren.

Angst als Zeichen von Wachstumschancen

Auch wenn sie unangenehm ist, markiert Angst oft eine Wachstumszone: Immer dann, wenn du dich noch unbekannten Herausforderungen stellst – sei es im Beruf, in Beziehungen oder in deiner persönlichen Entwicklung – taucht Angst auf. Sie weist darauf hin, dass ein vertrauter Zustand verlassen und unbekanntes Terrain betreten wird.

Ohne Angst gäbe es kein Wachstum, denn sie ist das natürliche Begleitgefühl von Entwicklungsschritten. Denn nur wer unter Unsicherheit Herausforderungen überkommt, erlaubt sich zu erkennen, dass er schon mehr kann, als er sich ursprünglich zugetraut hat. Angst zu überkommen bedeutet, seine wahre Größe zu erkennen.

Angst als Umkehrschluss zu den inneren Werten

Oft zeigt Angst auch, was einem Menschen wirklich wichtig ist: Wer Angst hat zu scheitern, dem liegt viel an Erfolg oder Anerkennung. Wer Angst hat, einen geliebten Menschen zu verlieren, offenbart tiefe Bindungsbedürfnisse. Richtig verstanden ist Angst also ein Spiegel der innersten Werte und Bedürfnisse. Anstatt sie zu verdrängen oder zu bekämpfen, lohnt es sich, sie als Hinweisgeber ernst zu nehmen und genauer hinzusehen: Was genau bedroht mein inneres Gleichgewicht? Welcher Wert, welcher Wunsch, welche Hoffnung steht hier auf dem Spiel?

Nicht gegen die Angst, sondern mit ihr

Wer seiner Angst Raum gibt und sie als Echokammer nutzt, kann also ganz bewusst Herausforderungen angehen. Indem es nicht mehr nur darum geht, ob, sondern vielmehr wie man etwas macht. Wer sich von seiner Angst beraten lässt, sich und die Situation durch sie realistisch einschätzt und vorausschauende Schritte plant, wird nicht trotz, sondern wegen ihr wachsen. Wer gerne wüsste, wie dies in die Tat übersetzt aussehen könnte, kann sich hier Beispiele aus unserem Beratungsalltag ansehen.

Wann wird Angst zum Problem?

Natürlich kann Angst auch zu einem Problem werden, nämlich wenn sie über ihre eigentliche kurzfristige Signalwirkung hinaus wächst und das Leben nachhaltig einschränkt. Angst wird problematisch, wenn sie unverhältnismäßig stark, dauerhaft anhaltend oder unflexibel wird. Wenn sie also nicht mehr angemessen auf reale Bedrohungen reagiert, sondern selbst zur Quelle von lang anhaltender Einschränkung und Leid wird.

Mache hier den Selbst-Check, ob deine Angst noch richtungsweisendes Signal oder bereits Hinderer ist.

Wenn deine Angst dich einnimmt, hindert und klein macht, ist das ein Zeichen dafür, dass dein Gefühl nicht die Realität abbildet. Diese Realität ist: du bist diesem nächsten Schritt gewachsen. Doch dein Gefühl vermittelt dir das nicht. Drei Interventionen, die dann hilfreich sein könnten:

1. Male dir die nächsten Schritte bis zum Ende aus

Angstvolle Gedanken zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich im Kreis drehen. Durchbreche diesen Kreislauf, indem du dir vorstellst, was wirklich passiert, sollte ein angstbesetztes Ereignis wirklich eintreffen. Du hast den Job nicht bekommen? Dann bewirbst du dich irgendwann auf den nächsten. Du bekommst ein negatives Feedback? Dann bekommst du mit dem nächsten Projekt eine zweite Chance. Du bekommst mehr Verantwortung durch eine neue Position? Dann wirst du in der ersten Phase eventuell etwas unsicherer sein, aber nach und nach sicherer werden. Du hast eine Kollegin verletzt? Dann kannst du dich bei ihr entschuldigen und die Beziehung positiv gestalten. Egal, was es ist: sobald du das Eintreten des Ereignisses aufschreibst, als würde es tatsächlich passieren, wirst du erkennen, dass (und wie) es weitergeht.

2. Die Unsicherheit in der Zukunft in Gewissheit in der Gegenwart umwandeln

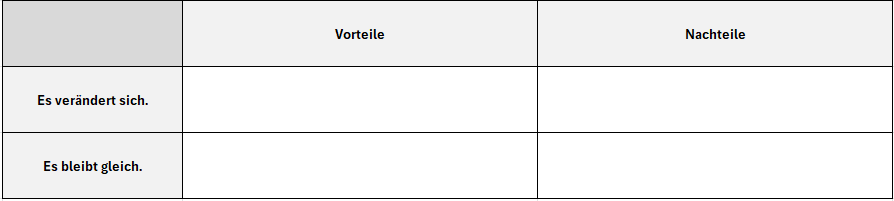

Angst wird häufig zum Problem, wenn sie dich davon abhält, Entscheidungen zu treffen. Dann richtet sie sich in der Regel auf Konsequenzen, die nicht abzusehen sind. Viele unserer Kunden haben zum Beispiel Sorge davor, ihren Job zu kündigen und später in einem schlechteren Setting zu landen. Diese Sorgen sind real. Das könnte wirklich passieren. Was also tun, wenn du nicht in die Zukunft reisen und dir dort die notwendige Portion Gewissheit abholen kannst? Kreiere sie in der Gegenwart. Lege deinen Fokus auf das, was du kontrollieren kannst. Lege dafür eine Vierfelder-Matrix an. Hier schreibst du die Vor- und Nachteile davon auf, wenn alles so bleibt, wie es ist. Und die Vor- und Nachteile davon, eine Veränderung herbeizuführen. Es wird schnell deutlich werden, welche Konstellation – wenn sie sich erstmal vor dir entfaltet – sich besser anfühlt. Wenn du dir sicher darüber wirst, was und weshalb du es ändern möchtest, kannst du die Ungewissheit der Zukunft viel besser als Teil deiner Entscheidung annehmen.

3. Nicht ob ist die Frage, sondern wie

Der eigene Gestaltungsspielraum wird in einem ängstlichen Zustand oft verkannt, wir neigen zu „entweder-oder“ Denken. Doch hier liegt ein wichtiger Hebel aus der Angst heraus. Wer Angst hat, ist auf Schutz und Rückzug aus und Gestalten erfordert Neugierde und Exploration. Diese Intervention eignet sich, wenn du vor einer Situation Angst hast und sie dennoch meistern willst. Frage dich aktiv: wovor habe ich wirklich Angst und wie könnte ich damit umgehen? Und: Welchen Ratschlag würde ich meinem besten Freund geben, um ihm diese Angst zu nehmen? Könnte er sich besser vorbereiten, eine Gemeinschaft suchen, Unterstützung von einer Kollegin, sich etwas mehr Zeit lassen, … die Liste ist so lang, wie Situationen unterschiedlich sein können. Doch mit der richtigen Mischung aus Erkenntnis, was Angst und jener, was es weniger bedrohlich macht, gehst du nicht nur voran, sondern machst das auch noch nachhaltig, bedacht und vorausschauend.

Die Angst – deine Freundin, deine Helferin

Wenn du das nächste Mal Angst hast, halte kurz Inne. Lass deine Angst zu dir sprechen und dir dabei helfen, nicht einfach so über dich hinwegzugehen. Nimm sie ernst und lass dich von ihr vielleicht nicht leiten, aber begleiten.

Mit dir am Lenkrad und ihr als Fernlicht. Sie leuchtet dir den Weg und macht mögliche Gefahren sichtbar, doch du entscheidest, wo du hinfährst. Denn manche Gefahren verlieren ihr Potenzial bereits, wenn man sie im Schritttempo passiert.

22.10.2025